※1月31日 2021年度(令和3年)分の内容に更新(提出は2022年)

こんにちは!

サバイブのヤス石田です。

実は昨年、妻が2回も入院したため医療費が10万円以上もかかってしまいました。

本来、便秘気味の人がなる病気に、超快便の妻がかかったのはもはや奇跡です。奇跡が2回起きたのです。

奇跡と同時に起きた思いがけない出費……。3人の幼子を抱える我が家ではとても痛い出費です。

日本には知らないだけでお得になる制度がたくさんあります。なので今回もきっといい方法があるに違いない! と調べたみたら…… やっぱりありました! どうやら医療費控除の申請をすれば良いことがありそうです。

【ヤス石田のSNS】

Twitter / Instagram(自宅公開) / Facebook

目次

医療費控除とは?

医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日)に支払った医療費が10万円を超えた場合、すでに支払った所得税から還付されたり住民税が減税される制度のこと(ただし、控除額の上限は200万円)。

年間所得が200万円未満の人は、その年間所得の5%を超えた部分が対象になる。たとえば年間所得150万円の方の場合、150万円 × 5% = 7万5000円を超えていれば控除を受けることができるよ。

この医療費の10万円は同居している家族はもちろん、単身赴任のお父さんや仕送りで生活する子どもなど、生計を共にする家族であれば合算することができるんだ。

対象になる医療費とならない医療費

基本的に、医療費控除の対象となる医療費は、

②治療や療養に必要な医薬品の購入費用

対象になる医療費

・医師の指示による入院時の差額ベッド代

・入院時に提供される食事代

・妊娠中の定期検診、出産費用

・出産で入院する際に利用したタクシー代

・通院や入院のための交通費

・レーシック手術やオルソケラトロジー治療の費用

・緑内障や白内障の治療用メガネの購入費用

・治療のためのマッサージや鍼灸などの費用

・治療のための松葉杖や義足の購入費用

・虫歯の治療費や治療としての歯列矯正

・治療に必要な医薬品の購入費用

対象にならない医療費

・健康診断の費用

・ビタミン剤や健康ドリンクの購入代金

・近視や遠視、乱視用のメガネやコンタクトレンズの購入費用

・疲れを癒したり体調を整えるためのマッサージや鍼灸などの費用

・自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金

・出産で実家に帰省するための交通費

・妊娠検査薬の購入費用

・美容目的の歯列矯正や歯垢除去、ホワイトニングの費用

・美容目的の整形手術の費用

・予防接種や健康診断、人間ドックの費用

・個人の都合による差額ベッド代

・マスクの購入費用

・自己判断によるPCR検査

新型コロナウイルス感染症などの予防目的のマスクの購入費用や、PCR検査費用も対象外。ただし、検査の結果「陽性」であることが判明し、引き続き治療をおこなった場合の検査費用については、医療費控除の対象になるみたいだよ。

どれくらい還付されるの?

医療費控除による還付金を算出するために、まずは源泉徴収票を用意しよう。

医療費控除額の計算方法

医療費控除の対象となる金額は以下の計算式で算出できるよ。

医療費控除額の計算式

「保険金などの補てん金」とあるように保険金などが支給された場合、医療費から差し引かなくてはならない。具体的には以下のようなものがあるよ。

・健康保険などで支給される高額療養費、家族療養費、出産育児一時金など

では、実際にどれくらい還付されるのか計算してみよう(正確な控除額は状況によって異なるので、あくまでも目安として考えてね)。

年間所得:350万円

1年間に支払った医療費の合計:30万円

保険金などで貰った額:10万円

(30万円 - 10万円) - 10万円 = 10万円

年間所得:198万円

1年間に支払った医療費の合計:30万円

保険金などで貰った額:10万円

(30万円 - 10万円)- 198万円の5% = 10万1000円

還付金の計算方法

医療費控除の申請によって還付される金額は以下の計算式で算出できる。※課税所得金額は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引いた額です

医療費控除額の還付金の計算式

年間所得が350万円で医療費控除額が10万円だから

10万円 × 所得税率(20%) = 2万円

年間所得が198万円で医療費控除額が10万1000円だから

10万1000円 × 所得税率(10%) = 1万100円

医療費の合計から10万円を差し引いた額が返ってくるんじゃないの?

>> 医療費控除の簡易計算機

その他のメリットは?

申請するだけでこんなに返ってくるならボクは飛びつくけどね。

住民税は年間所得を基準に計算されるので、医療費控除によって年間所得が低くなると住民税も低くなるんだ。

住民税は収入に関わらず「所得 × 10%」で算出されるので、医療費控除額の10%が以降の住民税から引かれる。

つまり

10万円(医療費控除額)× 10% = 1万円

10万1000円(医療費控除額)× 10% = 1万0100円

がそれぞれ住民税から減税される。

医療費控除の申請方法

医療費控除の申請に必要なもの

医療費控除の申請で必要なものは、

・源泉徴収票 ※提出は不要

・医療費を証明する領収書やレシート ※提出は不要

・還付金の振込先情報

・マイナンバー ※通知カードの場合、身元確認書類も必要

・確定申告書申請用紙

・医療費集計フォーム

これだけ。

あとはパソコンとプリンターがあればバッチリ。

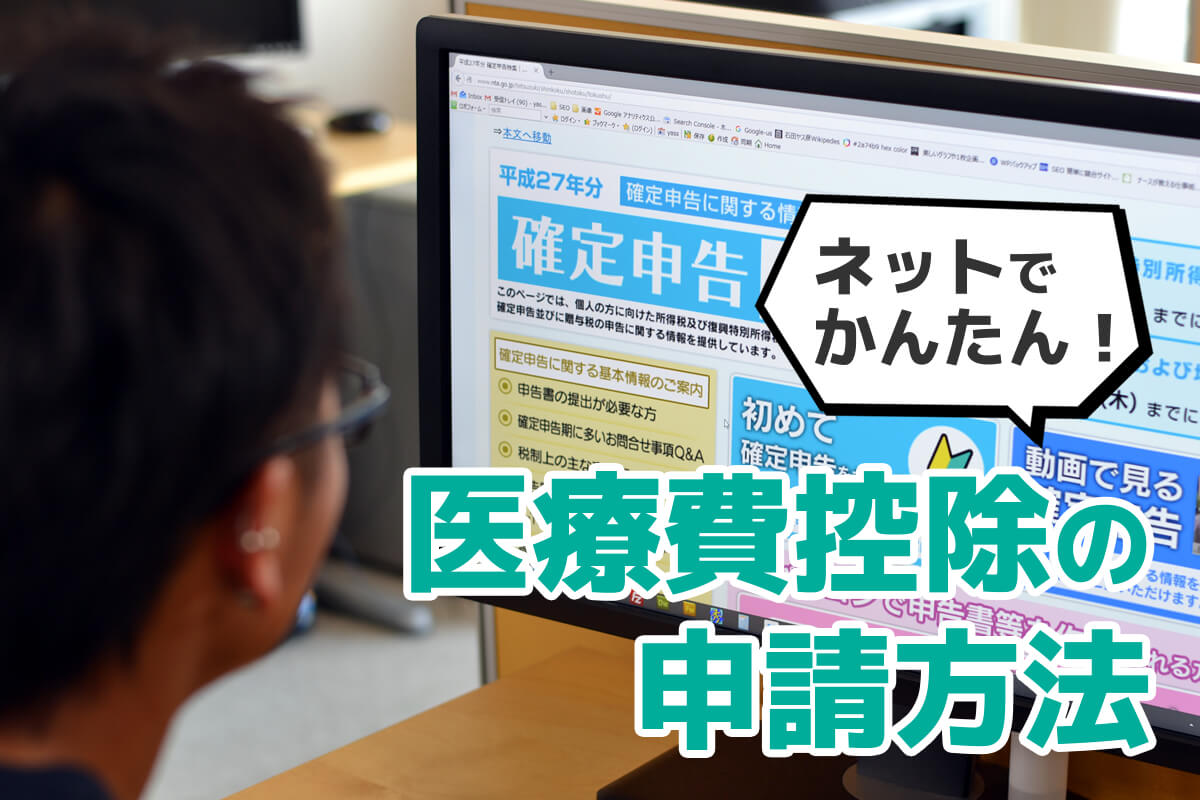

ボクも今回はスマホで手続きしたけど、想像以上にわかりやすくてカンタンにできたよ。郵送する必要もなくなって本当にラクチンだった。

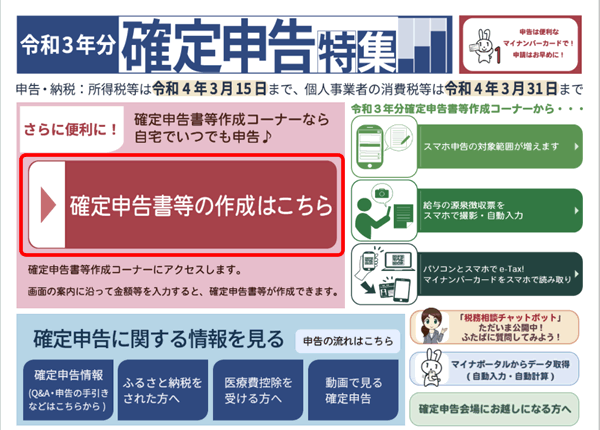

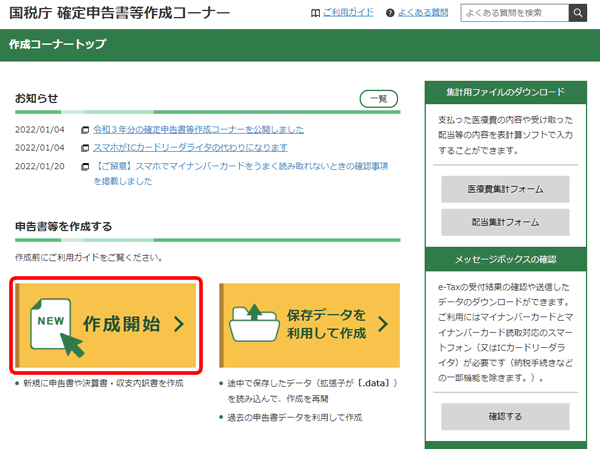

まずは国税庁のサイトにアクセスしよう。

>> 国税庁の確定申告ページはこちら

「確定申告書等の作成はこちら」→「作成開始」と進むと、

国税庁の確定申告ページ

作成開始へと進みます

・マイナンバーケード方式(ICカードリーダ・ライタ)※ネットで完結

・ID・パスワード方式 ※ネットで完結

・印刷して書面提出 ※税務署への書類提出が必要(郵送も可)

を選択する画面になる。

2022年から確定申告がさらにかんたんに

以前は、e-taxの申請にはICカードリーダライタを用意する必要があったけど、代わりにマイナンバーカード対応のスマホが利用できるようになったんだ。

さらに2022年(2021年分の申告)から、Webに表示されるQRコードをマイナポータルアプリで読み取ることで、マイナンバーカード方式でのe-Tax送信ができるようになった。マイナンバーカード対応のスマホがあれば、パソコンの事前設定が不要になるよ。

>> マイナンバーカード対応のスマートフォンの利用方法はこちら

>> マイナンバーカード対応のスマートフォンの機種はこちら

マイナンバーカード対応のスマホがなくても、事前に税務署で「ID・パスワード方式の届出完了通知」を発行してもらえば(運転免許証などの本人確認書類が必要)、手持ちのスマホだけで確定申告の手続きが完結できるよ。

あとは画面の案内にしたがって金額などを入力するだけ。

途中の医療費を入力する項目では、事前に「医療費集計フォーム」に入力しておくとスムーズに進むよ。

>> 医療費集計フォームのダウンロードはこちら

入力が終わると還付される予定の金額が算出され、さらに指示どおりに進むと確定申告書や提出書類のチェックシート等がPDF化されて印刷や保存ができる。

ちなみに、途中で保存したデータを読み込んで再開したり、過去のデータを利用して作成することもできるよ。

国税庁の確定申告のページはユーザビリティ抜群だよ。

郵送する場合の注意点

■封筒のサイズ

原則的に申告用紙は折っても問題ないので、確定申告書が入ればどんな封筒でも大丈夫だけど、一般的には「角形2号」と呼ばれるA4サイズの封筒を利用する人が多いみたい。角形2号の封筒は100円ショップでも売っているよ。

■郵送方法

確定申告書は「信書」になるので、税務署に送る場合は「郵便物」(第一種郵便物)または「信書便物」として送付する必要がある。

基本的には普通郵便で送ればOK。角形2号の封筒は定形外郵便物なので120円ほどの郵送料で送れるよ。ただし、添付書類の量によるので、切手を貼らずに郵便局の窓口に持って行ったほうが確実。

宅配便やゆうパック、ゆうメール、クリックポストなどで送れないので注意しよう。

特定記録の明細はこんな感じ

また、確定申告書を郵送で送る場合、通信日付印に表示された日が提出日とみなされる。申告期限の2022年3月15日(火)に必ず間に合うよう、余裕をもって送ろう。

医療費控除の注意点

最後に注意点をまとめておくね。

申請期間は1か月

2021年(令和3年)分の確定申告書の提出期限は、2022年2月16日(水)~ 3月15日(火)まで。時間に余裕をもって申告しよう。

一番稼いでいる人で申請しよう

医療費控除は家族の誰が申請してもOKだけど、収入のある家族が何人かいる場合、所得が多い人(所得税率が高い人)が申請したほうが還付金額が大きくなるよ。

過去の5年間分申請できる

医療費控除の申請は過去5年間さかのぼることができる。

領収書やレシートがない!

医療費控除の申請には、医療費を証明する書類(領収書やレシート)が必要。

レシートや領収書は申請時には提出しないけれど、内容の確認のため、申請から5年間は提示や提出を求められることがある。万が一、紛失してしまった場合は利用した施設に問い合わせて再発行してもらおう。

領収書がなくても家計簿をつけていれば代用できると書いてあるサイトもあったけど、領収書の再発行が難しいなどの特殊なケース以外は認められないみたい。

ただし、通院や入院のための交通費など領収書の発行が難しいものは、家計簿などに記録するなど実際にかかった費用を明確に説明できるようにしておけばいいそう。

今はアプリでカンタンに家計簿をつけられるので、この機会に習慣づけておくといいね。

また、健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」が医療費控除の添付書類として利用できるようになったよ。

「医療費のお知らせ」は添付資料として使えるが……

「医療費のお知らせ」を添付書類として使用すれば、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができて、医療費の領収書の保存も不要となる。ただし、以下の6項目すべての記載が必須になるよ。

②療養を受けた年月

③療養を受けた者

④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称

⑤被保険者等が支払った医療費の額

⑥保険者等の名称

これら6項目の記載は、各医療保険者の任意となるので、必ずしも記載してあるとはかぎらない。

還付金はいつもらえるの?

還付金は申請から1か月半から2か月後に振り込まれる。

書面どおりの額が返ってくるの?

還付金は申請後の審査で決まる。不明点やおかしな点があれば連絡がくるみたい。

郵送の注意

医療費控除の申告書は「信書」に当たるので、税務署に送る場合は「郵便物」として送らなければいけない。ゆうパックなどの宅配便では信書を送付することはできないので注意しよう。

セルフメディケーション税制がはじまった!

2017年1月から、医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」がスタートしたよ。

セルフメディケーション税制とは?

この特例は、特定の医薬品購入に対する新しい制度で、セルフメディケーション税制と呼ぶ。健康診断や予防接種などを受けた人が、一部の市販薬を購入した際に、確定申告をすることで所得控除を受けられる制度のことね。

セルフメディケーション税制は、対象となる医薬品の購入費用として、年間1万2000円を超えて支払った場合、その購入費用のうち1万2000円を超える額(上限8万8000円)が所得控除される。※医療費控除と同様、生計を共にする家族の分も含まれます

セルフメディケーション税制の対象者は、所得税や住民税を納めていることと、以下のいずれかを受けていることが条件になる。

・予防接種(定期接種、インフルエンザ)

・定期健康診断 ※勤務先での定期健康診断も含む

・健康診査

・がん検診

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は、厚生労働省のWebサイトに掲載されている医薬品にかぎられる。

対象製品にはこのような共通識別マークが入っているよ。※対象製品すべてにこのマークが入っているわけはありません

引用:http://www.jfsmi.jp/lp/tax/

具体的な減税効果は?

たとえば、課税所得金額400万円の人が、対象の医薬品を年間2万円購入した場合、

2万円 - 1万2000円 = 8000円が課税所得額から控除される。※課税所得金額は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を差し引いた額

・所得税

8000円(控除額)× 20%(所得税率)= 1600円

・個人住民税

8000円(控除額)× 10%(個人住民税率)= 800円

あわせて、2400円の減税効果がある。

セルフメディケーション税制の注意点

従来の医療費控除制度と同時に利用することはできない

セルフメディケーション税制は、従来の医療費控除制度と同時に利用することはできない。10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、セルフメディケーション税制で所得控除を受けるか、どちらかを選択することになるよ。

確定申告が必要

セルフメディケーション税制は年末調整で処理されるわけではなく、確定申告が必要になる。

領収書やレシートは保管しておく

薬局やドラッグストアのレシートや領収書は必ず保管しておこう。

医療費控除の注意点もあわせてチェックしておいてね。

まとめ

医療費とは病院に支払った費用だけでなく、通院にかかった交通費や治療のための市販薬も含まれる。領収書が発行されていない交通費は家計簿などに詳細をメモして、薬を購入したときの領収書はしっかりと保管しておこう。

医療費控除の申請は、払い過ぎたお金が返ってきたり住民税が安くなるんだけど、自分で確定申告の手続きをしなければ1円も返ってこない。

医療費をたくさん使っても誰かが「あなたは10万円を超えたから申告しなさい」と教えてくれるわけではないからね。せっかく節税情報を手に入れたのですから是非試してみて。

それでは、Can you survive?

※記事で紹介したサービスや商品を購入すると、売上の一部がサバイブに還元されることがあります。

サバイブ運営方針はこちら